Syndrome des ovaires polykystiques : guide complet pour comprendre et agir

Le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) est un trouble hormonal fréquent chez les femmes en âge de procréer, caractérisé par des cycles irréguliers, un excès d’androgènes et parfois des ovaires polykystiques. Il s’accompagne souvent de symptômes métaboliques comme la résistance à l’insuline, la prise de poids abdominale et une inflammation de bas grade. Bien que chronique, le SOPK peut être efficacement pris en charge grâce à une combinaison de suivi médical, adaptations alimentaires, activité physique et, si nécessaire, traitements médicamenteux ou compléments.

Sommaire

Tu as peut-être déjà entendu parler du syndrome des ovaires polykystiques (SOPK), ou peut-être vis-tu avec ce diagnostic sans avoir toutes les réponses. C’est l’un des troubles hormonaux les plus fréquents chez les femmes en âge de procréer : on estime qu’il touche environ 1 femme sur 10 dans le monde. Pourtant, malgré sa fréquence, il reste encore largement méconnu, mal diagnostiqué et souvent mal compris, y compris dans le milieu médical.

Le SOPK n’est pas seulement une histoire de « kystes sur les ovaires ». Il s’agit en réalité d’un syndrome complexe, où se croisent déséquilibres hormonaux, inflammation chronique de bas grade et résistance à l’insuline. Ces mécanismes internes expliquent la variété des symptômes que beaucoup de femmes connaissent : cycles irréguliers, acné, prise de poids difficile à gérer, pilosité indésirable, fatigue persistante… et parfois des répercussions importantes sur la fertilité et la confiance en soi.

Pourquoi est-ce si compliqué ? Parce que le SOPK est une mosaïque : il existe plusieurs phénotypes, plusieurs chemins physiologiques possibles, et encore beaucoup de zones d’ombre scientifiques. Les chercheurs s’accordent sur le rôle central de l’insuline et de l’inflammation, mais la façon dont ces facteurs s’enchevêtrent reste en partie à explorer.

Dans cet article, je te propose un tour d’horizon clair et sourcé :

- comprendre ce qu’est réellement le SOPK et ses origines possibles,

- voir comment le diagnostic est posé (et pourquoi il est parfois si long à obtenir),

- identifier les symptômes les plus fréquents,

- explorer les pistes de traitement actuelles, qu’elles soient médicales ou nutritionnelles.

Mon objectif est simple : t’aider à mieux comprendre ce qui se passe dans ton corps, pour que tu puisses en parler avec ton médecin, faire des choix éclairés et retrouver une forme de maîtrise sur ta santé.

Qu’est-ce que le SOPK ?

Le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) est bien plus qu’une simple présence de kystes sur les ovaires. En réalité, ces « kystes » sont des follicules immatures bloqués, incapables de se développer et de libérer un ovule. Le SOPK est un trouble endocrinien complexe, reconnu comme la cause la plus fréquente d’infertilité ovulatoire. Il touche entre 8 et 13 % des femmes en âge de procréer, mais la prévalence exacte dépend des critères diagnostiques utilisés. La confusion est fréquente : beaucoup de femmes découvrent leur SOPK seulement après plusieurs années de cycles irréguliers, de prise de poids ou de difficultés à concevoir, car ses symptômes peuvent être subtils ou variés.

Ce qui rend le SOPK complexe, c’est qu’il résulte d’une interaction de facteurs hormonaux, métaboliques et génétiques, et non d’une seule cause unique. Il s’agit donc d’un syndrome multifactoriel où chaque femme peut présenter un profil différent, avec une combinaison unique de symptômes. Certains auront surtout des cycles irréguliers, d’autres une résistance à l’insuline, et d’autres encore des signes dermatologiques comme l’acné ou l’hirsutisme.

Définir le SOPK revient à combiner plusieurs critères cliniques et biologiques. Selon les critères de Rotterdam (2003), le diagnostic nécessite la présence d’au moins deux des trois éléments suivants :

- Cycles menstruels irréguliers ou absence d’ovulation (anovulation)

- Signes d’hyperandrogénie (excès d’hormones masculines) : acné, pilosité excessive, perte de cheveux de type androgénique

- Aspect polykystique des ovaires à l’échographie, c’est-à-dire la présence de 12 follicules ou plus par ovaire ou un volume ovarien augmenté

Cette définition montre qu’un SOPK ne se réduit pas à un seul symptôme. Même si les follicules « kystiques » sont souvent visibles à l’échographie, leur présence n’est pas suffisante pour poser le diagnostic. C’est l’ensemble des manifestations hormonales, métaboliques et cliniques qui permet de confirmer le syndrome.

Origines et mécanismes possibles du SOPK

Hypothèse hormonale

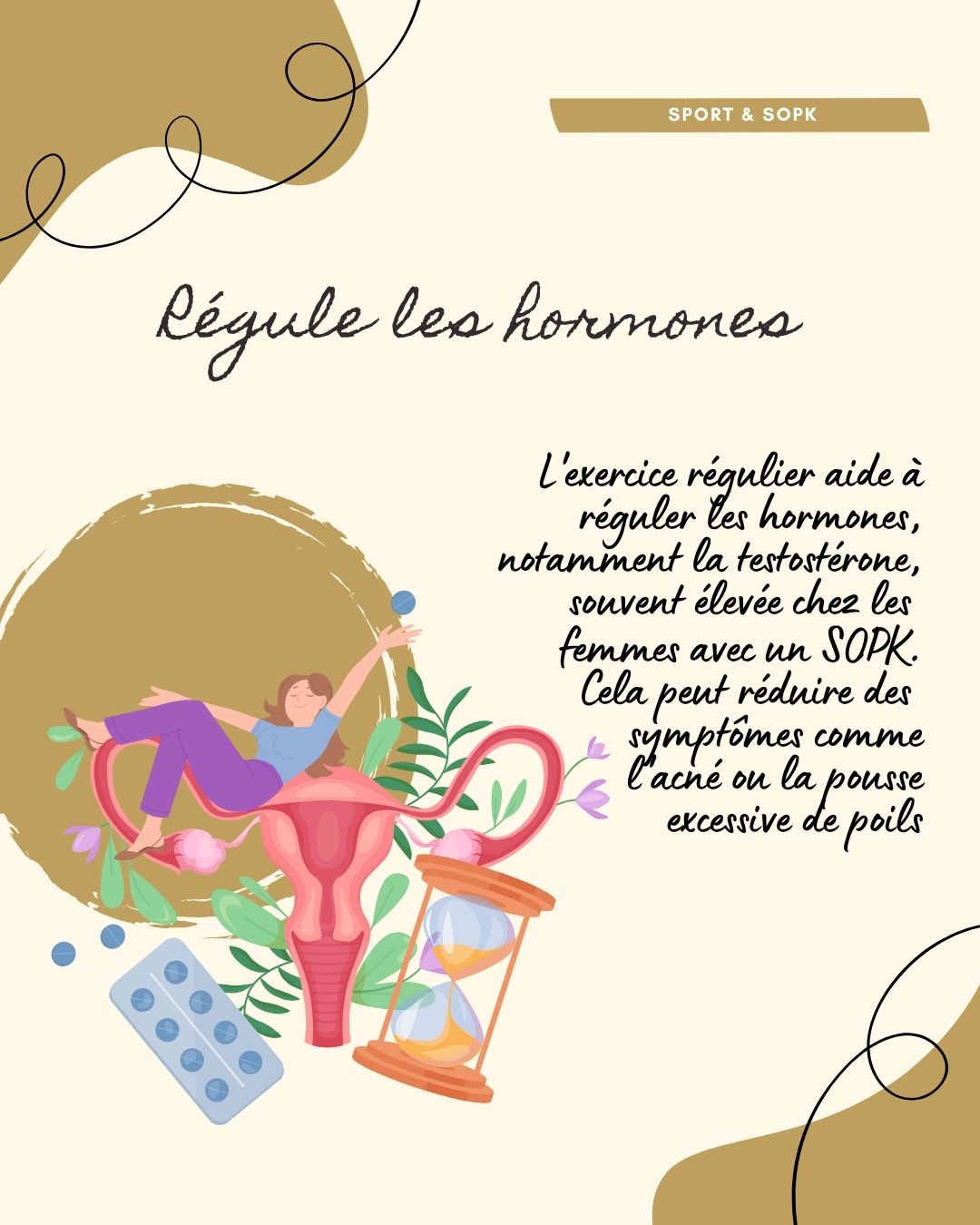

L’un des traits les plus marquants du SOPK est l’excès d’androgènes (hormones dites « masculines » comme la testostérone). Cet hyperandrogénisme peut être détecté par une prise de sang, mais il est souvent visible dans les signes cliniques : acné persistante, pilosité excessive (hirsutisme) ou perte de cheveux au niveau du front et du sommet du crâne. Ce déséquilibre hormonal perturbe directement le cycle ovarien.

Normalement, chaque mois, les follicules ovariens se développent sous l’action des hormones FSH et LH, jusqu’à l’ovulation. Dans le SOPK, cet équilibre est rompu : la sécrétion de LH est souvent trop élevée par rapport à la FSH. Résultat : les follicules restent bloqués au stade immature, ce qui entraîne une anovulation chronique. C’est cette absence d’ovulation régulière qui provoque des cycles très longs, parfois de plusieurs mois, ou des règles très irrégulières.

À long terme, cette dysfonction ovulatoire peut engendrer des difficultés de fertilité. Beaucoup de femmes découvrent leur SOPK au moment d’essayer de concevoir, car elles ne parviennent pas à ovuler régulièrement. Il est important de rappeler que le SOPK ne rend pas stérile, mais il peut nécessiter une prise en charge spécifique, allant du simple suivi médical à des traitements inducteurs de l’ovulation.

Enfin, l’hyperandrogénie a des conséquences bien au-delà de la fertilité. Elle influence aussi la composition corporelle et le métabolisme, favorisant l’accumulation de graisse abdominale et augmentant la sensibilité du corps au stress métabolique. Ce mécanisme est donc une véritable pièce centrale du puzzle SOPK.

Hypothèse métabolique

Le deuxième grand pilier du SOPK repose sur la résistance à l’insuline, un état où les cellules réagissent moins bien à cette hormone. Pour compenser, le pancréas sécrète davantage d’insuline, ce qui entraîne une hyperinsulinémie chronique. Or, l’insuline n’agit pas seulement sur la glycémie : elle stimule aussi la production d’androgènes par les ovaires. On entre alors dans un cercle vicieux où l’excès d’insuline alimente l’excès d’androgènes, qui lui-même aggrave les symptômes du SOPK.

Cette résistance à l’insuline n’est pas réservée aux femmes en surpoids : elle est aussi fréquente chez des patientes minces. Toutefois, en présence de surcharge pondérale, son impact devient encore plus marqué, contribuant à une accumulation de graisse abdominale et à une inflammation de bas grade. De nombreuses études ont montré que les femmes atteintes de SOPK présentent une élévation de marqueurs inflammatoires comme la CRP, même lorsqu’elles ne sont pas obèses.

Les conséquences métaboliques du SOPK dépassent largement le cadre de la reproduction. Les patientes présentent un risque accru de syndrome métabolique, de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires. Ces risques ne concernent pas seulement l’avenir lointain : certains signes de dysfonction métabolique apparaissent dès la vingtaine ou la trentaine, ce qui souligne l’importance d’une détection et d’une prise en charge précoces.

Ainsi, l’hypothèse métabolique relie le SOPK à une véritable vulnérabilité systémique, où l’ovaire n’est qu’une des nombreuses cibles de l’insulinorésistance et de l’inflammation. C’est cette dimension globale qui fait du SOPK un syndrome complexe à aborder, bien au-delà de la sphère gynécologique.

Facteurs génétiques et environnementaux

La dimension génétique du SOPK est de plus en plus étudiée. Des études de familles et de jumeaux montrent que la prédisposition familiale joue un rôle important : avoir une mère ou une sœur atteinte augmente nettement le risque. Des variants dans des gènes impliqués dans la production d’androgènes, la régulation de l’insuline ou la maturation folliculaire ont été identifiés, sans qu’un seul gène responsable ait été isolé. Le SOPK est donc probablement un trouble polygénique, influencé par de multiples petites variations génétiques.

Cependant, la génétique ne fait pas tout. Le mode de vie influence fortement l’expression du syndrome. L’alimentation, l’activité physique, le sommeil et la gestion du stress modulent la sensibilité à l’insuline et les niveaux d’inflammation, deux mécanismes centraux du SOPK. Par exemple, une alimentation très riche en sucres rapides et en produits ultra-transformés peut aggraver la résistance à l’insuline et accentuer les symptômes. À l’inverse, une activité physique régulière peut améliorer la sensibilité à l’insuline, même sans perte de poids significative.

Un autre champ de recherche en plein essor concerne les perturbateurs endocriniens. Substances présentes dans certains plastiques, pesticides ou cosmétiques, ils peuvent interférer avec le système hormonal. Leur rôle exact dans le SOPK n’est pas encore établi, mais plusieurs études explorent l’hypothèse que l’exposition à ces molécules pourrait perturber le développement fœtal des ovaires et accroître le risque de SOPK à l’âge adulte.

Symptômes les plus fréquents

Symptômes gynécologiques

Les troubles du cycle menstruel sont souvent la première alerte. Beaucoup de femmes atteintes du SOPK rapportent des cycles irréguliers, espacés de plus de 35 jours, ou parfois très courts. Dans certains cas, les règles disparaissent complètement pendant plusieurs mois : c’est ce qu’on appelle l’aménorrhée.

Ces irrégularités sont liées à une anovulation chronique : l’ovulation ne se produit pas régulièrement, voire pas du tout. Cela a un impact direct sur la fertilité. Le SOPK est aujourd’hui considéré comme la cause la plus fréquente d’infertilité ovulatoire chez la femme. Mais il faut rappeler que ce n’est pas une fatalité : beaucoup de femmes atteintes réussissent à concevoir, parfois naturellement, parfois avec un soutien médical.

Au-delà de la fertilité, ces cycles irréguliers peuvent aussi générer une incertitude permanente qui pèse sur la qualité de vie : difficile d’anticiper ses règles, ses symptômes prémenstruels ou sa fertilité.

Symptômes métaboliques

Un autre aspect très fréquent du SOPK est la tendance à la prise de poids, particulièrement au niveau abdominal. Ce phénomène est souvent lié à une résistance à l’insuline, un mécanisme qui favorise le stockage des graisses dans la zone viscérale. Ce type de graisse est métaboliquement actif et entretient l’inflammation de bas grade, accentuant encore les symptômes du syndrome.

Beaucoup de femmes décrivent une grande difficulté à perdre du poids, même en combinant alimentation équilibrée et activité sportive régulière. Ce sentiment d’« injustice métabolique » est extrêmement frustrant, car les efforts consentis ne semblent pas donner les résultats espérés.

À cela peut s’ajouter une fatigue chronique, souvent multifactorielle : troubles hormonaux, perturbations du sommeil, carences éventuelles, mais aussi lassitude psychologique face à un corps qui « résiste ». Cette fatigue peut devenir un frein à l’activité physique, alimentant un cercle vicieux.

Symptômes dermatologiques

Les excès d’androgènes circulants dans le SOPK se manifestent aussi par des signes visibles sur la peau et les phanères. L’acné persistante, parfois au-delà de l’adolescence, est très fréquente et peut être source de complexes. Elle est souvent résistante aux traitements classiques, car sa cause est hormonale plutôt que purement dermatologique.

L’hirsutisme, c’est-à-dire une pilosité excessive dans des zones typiquement masculines (menton, thorax, ventre, dos), est également un symptôme marquant. Il n’est pas systématique, mais lorsqu’il est présent, il peut avoir un impact important sur la confiance en soi et les relations sociales.

À l’inverse, certaines femmes développent une alopécie androgénétique : une perte progressive de cheveux sur le sommet du crâne, avec un aspect clairsemé. Ces symptômes cutanés et capillaires sont parfois vécus comme les plus difficiles à supporter, car ils sont visibles et directement associés à l’image corporelle.

Symptômes psychologiques

Au-delà du corps, le SOPK a un retentissement profond sur le bien-être psychologique. Les difficultés liées au poids, à l’acné ou à l’hirsutisme peuvent altérer l’estime de soi, surtout dans une société où l’apparence est souvent survalorisée.

Des études montrent que les femmes atteintes de SOPK présentent une prévalence plus élevée de troubles anxieux et dépressifs. Ce n’est pas uniquement dû aux hormones : il s’agit aussi d’un mélange entre la réalité des symptômes, leur impact sur la vie quotidienne et la frustration d’une reconnaissance médicale parfois insuffisante.

Enfin, la charge mentale liée à la fertilité est considérable. Vivre avec l’incertitude de pouvoir concevoir, devoir anticiper d’éventuels traitements, ou faire face à l’incompréhension de l’entourage ajoute une dimension émotionnelle lourde. Pour beaucoup, le SOPK n’est pas seulement une maladie endocrinienne, mais aussi une véritable épreuve identitaire.

Comment diagnostiquer le SOPK ?

Le diagnostic du SOPK repose sur un faisceau d’arguments cliniques, biologiques et échographiques. Il ne s’agit pas d’un diagnostic « instantané », mais plutôt d’un processus qui demande d’exclure d’autres causes possibles et de bien interpréter les signes dans leur ensemble. L’objectif n’est pas seulement de poser une étiquette, mais surtout de mieux comprendre le profil de la patiente afin d’adapter la prise en charge.

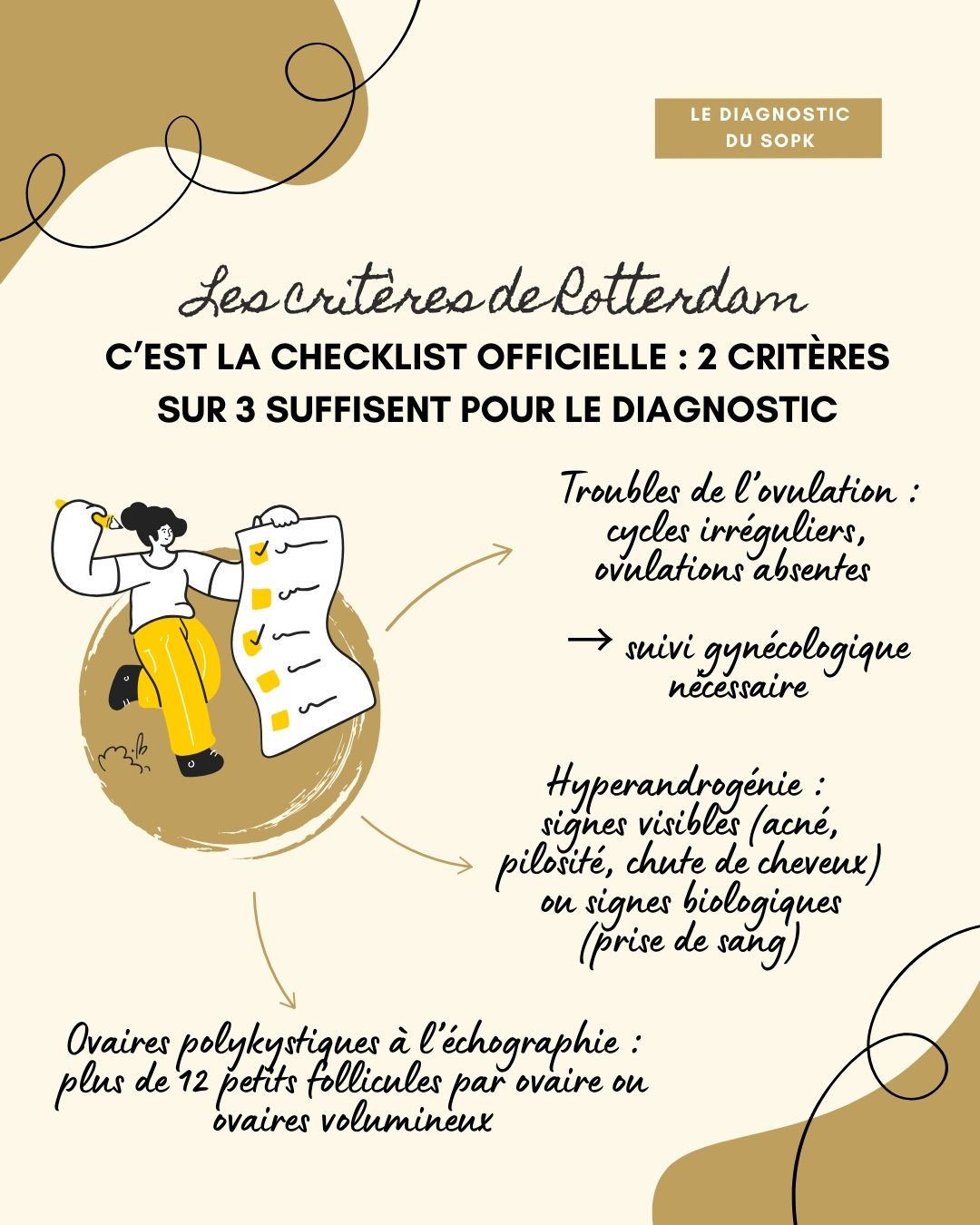

Critères de Rotterdam (2003)

Depuis 2003, les critères de Rotterdam sont la référence internationale pour diagnostiquer le SOPK. Ils stipulent qu’il faut présenter au moins 2 des 3 critères suivants :

- Des cycles menstruels irréguliers ou une anovulation chronique.

- Des signes d’hyperandrogénie (cliniques comme l’acné, l’hirsutisme, la perte de cheveux ; ou biologiques avec des dosages sanguins élevés).

- Un aspect « polykystique » des ovaires à l’échographie (présence de nombreux follicules immatures).

Ces critères ont permis d’unifier le diagnostic et de mieux identifier les patientes. Mais ils ne sont pas exempts de limites. D’un côté, ils permettent d’inclure des profils variés, ce qui reflète bien la diversité du syndrome. De l’autre, ils peuvent aussi conduire à un surdiagnostic, notamment chez des adolescentes : à la puberté, il est fréquent d’avoir des ovaires multifolliculaires et des cycles irréguliers, sans que cela signifie forcément un SOPK.

C’est pourquoi de plus en plus d’experts recommandent de nuancer l’application stricte des critères de Rotterdam, et de toujours interpréter le diagnostic dans le contexte clinique global de la patiente.

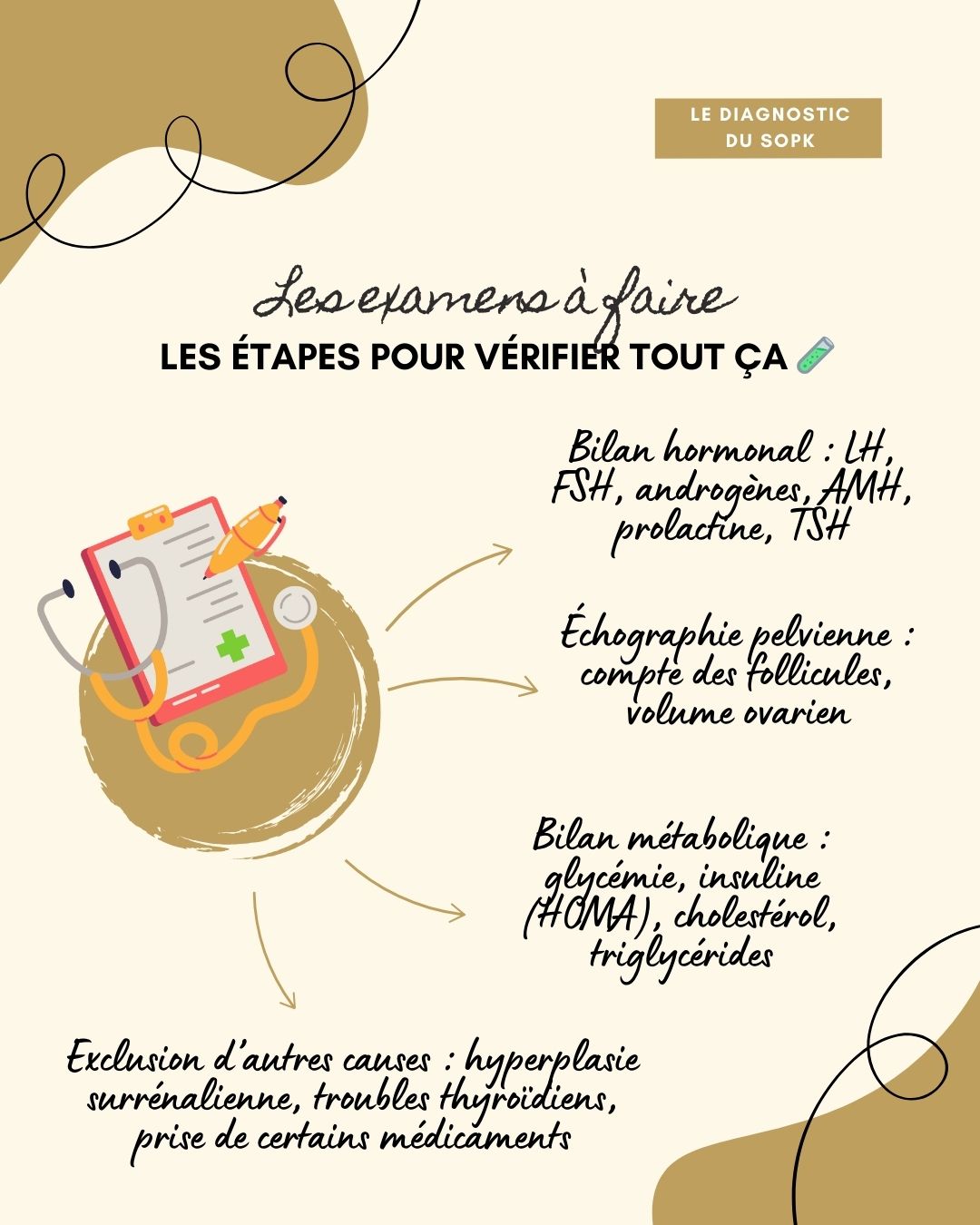

Examens complémentaires

Pour affiner le diagnostic, plusieurs examens peuvent être réalisés. Les dosages hormonaux permettent de mesurer la balance LH/FSH, souvent déséquilibrée dans le SOPK, ainsi que le taux d’androgènes (testostérone, androstènedione, DHEA-S). Le dosage de l’AMH (hormone anti-müllérienne) est aussi fréquemment demandé, car il reflète le nombre de follicules présents dans les ovaires. Chez les femmes avec SOPK, il est souvent plus élevé que la normale.

Un bilan métabolique est essentiel, car le SOPK n’est pas uniquement une affaire d’ovaires. On recherche une résistance à l’insuline, un prédiabète ou un diabète de type 2 débutant à travers la mesure de la glycémie et de l’insulinémie à jeun. Le profil lipidique (cholestérol total, HDL, LDL, triglycérides) permet aussi de dépister précocement un risque cardiovasculaire.

Enfin, l’échographie pelvienne complète le tableau. Elle permet de visualiser l’aspect des ovaires : ceux atteints de SOPK apparaissent souvent « augmentés de volume » et présentent une accumulation de follicules immatures en périphérie, donnant l’image typique dite en « collier de perles ». Toutefois, ce critère isolé ne suffit pas, car beaucoup de femmes peuvent avoir des ovaires multifolliculaires sans présenter le syndrome.

En pratique, ces examens ne servent pas seulement à confirmer un SOPK, mais aussi à établir un profil personnalisé : hyperandrogénie dominante, troubles métaboliques majeurs, dysovulation isolée, etc.

Diagnostic différentiel

Poser un diagnostic de SOPK ne doit jamais être une démarche d’exclusion rapide. Plusieurs maladies peuvent mimer certains signes du SOPK et doivent être systématiquement écartées.

Par exemple, une hypothyroïdie peut entraîner une prise de poids, des cycles irréguliers et une fatigue importante, symptômes très proches du SOPK. De même, certaines formes d’hyperplasie congénitale des surrénales (HCS non classique) provoquent une hyperandrogénie et doivent être recherchées, notamment par un dosage de la 17-hydroxyprogestérone.

Dans des cas plus rares, une tumeur ovarienne ou surrénalienne sécrétant des androgènes peut être en cause. Ces situations sont suspectées lorsque les symptômes d’hyperandrogénie apparaissent de manière brutale et marquée, par exemple une pilosité excessive apparue en quelques mois ou une voix qui se masculinise.

C’est pourquoi un suivi médical spécialisé (endocrinologue ou gynécologue) est essentiel pour poser un diagnostic fiable et éviter toute confusion.

Prise en charge actuelle du SOPK

Approche médicale

L’objectif de l’approche médicale est double : soulager les symptômes au quotidien (cycles, acné, hirsutisme, douleurs) et réduire les risques métaboliques à long terme (diabète, cardiovasculaire). Le choix des traitements dépend de ta situation : désires-tu une contraception, une régularité des règles, ou un projet de grossesse à court terme ? Cette clarification oriente la stratégie : régulation symptomatique, induction de l’ovulation, ou combinaison des deux dans une trajectoire planifiée.

La pilule contraceptive combinée est fréquemment proposée en première intention, car elle régularise artificiellement les cycles, diminue l’hyperandrogénie (acné, hirsutisme) et protège l’endomètre en cas d’anovulation prolongée. Mais point crucial : elle ne traite pas la cause du SOPK. Elle masque les manifestations tant que tu la prends ; à l’arrêt, les symptômes réapparaissent souvent. Cela peut donner l’impression de « gagner du temps » sur les symptômes mais de reporter le problème, notamment quand un projet grossesse débute. Il est donc utile d’en discuter clairement avec ton/ta médecin pour poser une stratégie à moyen terme.

Si l’hyperandrogénie est au premier plan, des anti-androgènes (spironolactone, parfois finastéride) peuvent aider à réduire pilosité et acné. Ils s’emploient sous contraception fiable (risque tératogène) et avec surveillance (tension, kaliémie pour la spironolactone). Parfois, des traitements dermatologiques locaux ou systémiques (rétinoïdes, antibiotiques courts, lasers) complètent le plan de soins quand la peau pèse lourd sur la qualité de vie.

En cas de désir de grossesse, la priorité devient l’ovulation : on utilise des inducteurs (letrozole en première intention dans de nombreuses guidelines, ou clomifène). Selon la réponse ovarienne, on peut intensifier par une stimulation, une insémination, ou aller vers la FIV si nécessaire. Le poids, l’équilibre glycémique et l’activité physique jouent un rôle majeur sur les chances de réponse : une amélioration métabolique préalable augmente souvent la probabilité d’ovulation et de grossesse.

Enfin, côté métabolique, la metformine reste un outil utile pour la résistance à l’insuline (surtout en cas de prédiabète/diabète), avec des effets possibles sur la régularité des cycles. Dans certaines situations d’obésité ou d’insulinorésistance marquée, les agonistes du GLP-1 (prescrits par un spécialiste) peuvent améliorer poids et paramètres cardiométaboliques ; ils ne sont pas des « traitements du SOPK » à proprement parler, mais peuvent lever des freins métaboliques qui entretiennent le syndrome. Là encore, c’est une décision personnalisée, pesant bénéfices, tolérance et objectifs.

Approche nutritionnelle et mode de vie

Le mode de vie est la pierre angulaire de la prise en charge : il agit à la racine sur l’insulinorésistance et l’inflammation de bas grade. Loin des régimes extrêmes, la priorité est d’installer des habitudes durables. Sur le plan alimentaire, un modèle méditerranéen (légumes, légumineuses, céréales complètes, huile d’olive, poissons gras, noix) associé à une maîtrise de la charge glycémique (IG bas/modéré, réduction des sucres rapides) est l’approche la plus robuste. Beaucoup de femmes trouvent leur équilibre avec un low-carb modéré, sans tomber dans la cétose stricte.

Côté activité physique, combine endurance (marche rapide, vélo, course dosée, natation) et renforcement musculaire (2–3 séances/sem) pour stimuler le muscle, principal « capteur » de glucose. Le renfo améliore la sensibilité à l’insuline indépendamment de la perte de poids. Les séances HIIT peuvent être utiles, mais à doser si tu es sujette au stress, au surentraînement ou à des troubles du sommeil : l’objectif est de réduire la charge inflammatoire, pas d’ajouter du stress physiologique.

Une perte de 5–10 % du poids corporel (si surpoids) améliore souvent cycles, ovulation et paramètres métaboliques. Ce n’est pas une chasse aux kilos, mais une recomposition : plus de muscle, moins de masse grasse viscérale. Les stratégies gagnantes sont pragmatiques : batch-cooking, protéines à chaque repas, fibres ≥25–30 g/j, hydratation, repas réguliers pour éviter les pics glycémiques, et sommeil (7–9 h) qui conditionne autant l’insuline que le meilleur des petits-déjeuners.

Enfin, pense environnement global : limiter alcool (IG hépatique + inflammation), tabac (androgènes, peau, cardiovasculaire), et gestion du stress (respiration, yoga, sophro). Beaucoup de femmes constatent que l’alignement alimentation + entraînement + sommeil + stress apporte plus que chaque levier pris isolément. Tu construis ainsi une base métabolique qui rend tous les autres traitements plus efficaces.

Compléments alimentaires : une piste prometteuse

Les inositols (myo-inositol et D-chiro-inositol) sont les plus documentés. Ils agissent comme seconds messagers de l’insuline, améliorant la sensibilité insulinique et la qualité de l’ovulation. De nombreuses études et méta-analyses rapportent une meilleure régularité des cycles, une baisse des androgènes libres et, en contexte de PMA, des signaux positifs sur la qualité ovocytaire. Les formules combinées myo : D-chiro en ratio 40:1 miment le ratio physiologique ovarien utilisé dans la littérature ; les protocoles classiques se situent souvent autour de 2 à 4 g/j (répartis), mais le schéma exact doit être vu avec ton/ta soignant·e.

La berbérine, alcaloïde végétal, améliore l’entrée du glucose dans les cellules via AMPK, réduit l’insulinorésistance et peut diminuer l’hyperandrogénie. Plusieurs essais la comparent à la metformine, avec des effets proches sur poids, insuline et lipides, et parfois une meilleure tolérance digestive. Elle peut toutefois interagir avec des médicaments (hypoglycémiants, anticoagulants, immunosuppresseurs) : avis médical indispensable, surtout si tu es déjà traitée pour glycémie, tension ou cholestérol.

Les oméga-3 (EPA/DHA) et la vitamine D méritent aussi l’attention. Les premiers possèdent des effets anti-inflammatoires et une action favorable sur triglycérides et SHBG ; la seconde est souvent insuffisante chez les femmes SOPK, avec des bénéfices potentiels sur l’ovulation et la sensibilité à l’insuline en cas de carence. D’autres compléments ont des données émergentes : N-acétylcystéine (NAC) (stress oxydatif, possible aide à l’ovulation), magnésium (sensibilité insulinique, sommeil), curcumine (inflammation). Là encore, ce sont des adjuvants, pas des remèdes uniques.

Stratégiquement, les compléments s’intègrent après avoir posé la base hygiène de vie. Pense en « couches » : 1) alimentation + activité + sommeil, 2) compléments ciblés sur ton profil (insuline, cycles, peau), 3) traitements médicaux selon objectifs. Et garde le réflexe sécurité : qualité des produits, interactions potentielles, grossesse/allaitement (beaucoup de compléments sont contre-indiqués), et suivi biologique quand c’est pertinent (glycémie, lipides, vitamine D).

Approche complémentaire et suivi au long cours

Le SOPK est un syndrome chronique : la clé est un suivi régulier et un plan de soins évolutif. Idéalement, tu es accompagnée par une équipe (médecin généraliste, gynécologue/endocrinologue, diététicien·ne-nutritionniste, parfois dermato et psychologue). Ce maillage permet d’ajuster les traitements, de dépister tôt les comorbidités (prédiabète/diabète, HTA, dyslipidémie, SAHOS) et de ne pas « perdre » des mois sous pilule sans stratégie si un projet bébé se profile à moyen terme.

Surveiller à intervalle régulier la glycémie, l’HbA1c, le profil lipidique, la tension artérielle et, selon le contexte, la vitamine D ou la TSH, aide à piloter ton risque cardiométabolique. Côté symptômes, un journal de cycle (applis, suivi basal, symptômes cutanés, énergie, sommeil) t’offre une boussole et facilite le dialogue avec les soignants. Beaucoup de femmes gagnent en autonomie en comprenant leurs propres patterns (alimentaires, d’entraînement, de stress) qui modulent cycles et peau.

N’oublions pas la santé mentale. L’impact du SOPK sur l’estime de soi, l’image corporelle et la fertilité justifie un espace d’écoute : thérapie cognitivo-comportementale, groupes de parole, sophrologie, yoga axé respiration. Ce n’est pas « accessoire » : réduire l’hyperactivation du stress améliore sommeil, insuline et parfois l’adhésion aux changements alimentaires et sportifs.

Enfin, raisonner en phases de vie est très utile : adolescence (éviter surdiagnostic, éducation), période d’essais bébé (sortie progressive de pilule, optimisation métabolique avant induction), post-partum (prévention métabolique), périménopause (poids, cardiovasculaire). Le message central : soin partagé et plan personnalisé. Tu ne « subis » pas ton SOPK ; tu apprends à piloter tes leviers, avec une équipe qui ajuste la stratégie au fil du temps.

SOPK et fertilité : quelles solutions ?

Mécanismes expliquant l’infertilité

Le SOPK est la première cause d’infertilité féminine d’origine ovulatoire. La raison principale tient à l’anovulation chronique : sous l’effet du déséquilibre hormonal (excès d’androgènes, résistance à l’insuline, perturbation du ratio LH/FSH), les follicules ovariens entament leur croissance mais n’atteignent pas la maturation nécessaire à l’ovulation. Résultat : pas de libération d’ovocyte, ou de façon trop irrégulière pour permettre une conception spontanée.

À cela s’ajoute parfois un environnement ovarien défavorable. L’excès d’androgènes et l’hyperinsulinémie peuvent altérer la qualité ovocytaire, réduisant les chances de fécondation. L’endomètre, quant à lui, peut souffrir d’un manque de stimulation progestative lié à l’absence d’ovulation régulière, ce qui complique la nidation.

Il faut aussi noter l’impact indirect : le SOPK est souvent associé à un surpoids ou une obésité, qui aggravent l’insulinorésistance et créent un cercle vicieux. L’inflammation de bas grade et les perturbations métaboliques augmentent encore les difficultés reproductives, sans pour autant les rendre insurmontables.

Taux de réussite après perte de poids ou prise en charge adaptée

La bonne nouvelle, c’est qu’une amélioration du mode de vie peut réellement changer la donne. De nombreuses études montrent qu’une perte de poids même modeste (5 à 10 % du poids initial) suffit à restaurer l’ovulation dans un grand nombre de cas. Ce n’est pas seulement une question de kilos en moins : le muscle devient plus sensible à l’insuline, les androgènes diminuent, l’équilibre hormonal se rétablit.

L’activité physique régulière joue ici un rôle clé. Elle améliore la sensibilité à l’insuline indépendamment de la perte de poids et stimule indirectement l’ovulation. Des femmes qui n’avaient pas de cycles depuis des mois voient parfois leurs règles revenir simplement après avoir intégré un mode de vie plus actif.

L’accompagnement nutritionnel a aussi son importance : un régime méditerranéen, éventuellement associé à un low-carb modéré, peut aider à rétablir un meilleur équilibre glycémique et hormonal. Les compléments comme l’inositol ou la berbérine, sous supervision médicale, peuvent également soutenir cette dynamique.

Ainsi, avant de se tourner vers des traitements médicaux lourds, il est souvent pertinent de donner sa chance à une prise en charge globale, sur 6 à 12 mois, avec un suivi nutritionnel, sportif et médical. Beaucoup de femmes réussissent à concevoir naturellement grâce à cette approche.

Recours à la PMA si nécessaire

Lorsque les mesures de mode de vie ne suffisent pas, ou si le projet bébé est urgent (âge, réserve ovarienne, infertilité du couple), on passe à des solutions médicales ciblées. La première étape est l’induction de l’ovulation. Le letrozole est aujourd’hui considéré comme la molécule de référence dans de nombreux pays, devant le clomifène, car il offre de meilleurs taux d’ovulation et de grossesse.

Si l’ovulation reste insuffisante, on peut envisager une stimulation ovarienne plus poussée, parfois couplée à une insémination intra-utérine. Et si ces étapes échouent ou si d’autres facteurs d’infertilité s’ajoutent (trompes bouchées, sperme altéré), la fécondation in vitro (FIV) devient une option. Les femmes SOPK répondent souvent très bien aux stimulations, mais nécessitent une surveillance rapprochée pour limiter le risque d’hyperstimulation ovarienne.

Enfin, il est important de souligner que le taux de réussite en PMA chez les femmes SOPK est globalement bon. Une fois l’ovulation rétablie et les protocoles bien ajustés, beaucoup de patientes parviennent à concevoir. Le message essentiel est donc celui de l’espoir : le SOPK complique le chemin vers la maternité, mais ne le condamne pas.

Vivre avec un SOPK : conseils pratiques

Accepter que le SOPK n’est pas un sprint, mais un ultra-trail

Recevoir un diagnostic de SOPK bouleverse souvent la perception que l’on a de son corps et de sa santé. Beaucoup espèrent trouver une solution rapide : un régime miracle, une cure, une pilule qui remettrait « tout en ordre ». Or, le SOPK ne se vit pas en sprint, mais en longue traversée. C’est une condition chronique, qui se gère avec le temps, par ajustements successifs.

Cette vision de l’ultra-trail aide à tenir dans la durée. Il ne s’agit pas de foncer tête baissée en attendant des résultats immédiats, mais d’apprendre à ménager ses efforts, accepter les ralentissements, célébrer les petites victoires. Parfois, un changement alimentaire met plusieurs mois avant d’impacter les cycles ou la qualité de la peau. Et c’est normal : l’important, c’est la progression globale.

Enfin, cette approche réduit la culpabilité. Les fluctuations sont inévitables : un cycle qui saute, une prise de poids temporaire, une période de fatigue intense. Ces épisodes ne sont pas des « rechutes » mais des étapes normales du parcours. Penser en ultra-trail, c’est accepter que la gestion du SOPK est une construction de long terme, avec des hauts, des bas, et surtout des stratégies qui évoluent.

Tenir un journal de cycle et de symptômes

Un outil simple mais puissant consiste à tenir un journal de cycle. Beaucoup de femmes atteintes de SOPK n’ont pas de repère clair sur leurs phases hormonales, car les cycles sont irréguliers ou imprévisibles. En notant régulièrement ses règles, son humeur, son énergie, sa peau, son sommeil, ses envies alimentaires, on peut détecter des tendances invisibles autrement.

Ces observations aident à reprendre du pouvoir sur son corps. Par exemple, si tu repères que tes poussées d’acné surviennent systématiquement après des semaines de stress et de manque de sommeil, tu comprends que la gestion du stress devient une priorité thérapeutique. Le journal devient alors un outil d’ajustement personnalisé.

C’est aussi une ressource précieuse pour les consultations médicales. Beaucoup de femmes se sentent mal comprises ou minimisées par leurs médecins. Arriver avec plusieurs mois de suivi précis, c’est apporter des données concrètes, qui orientent mieux les bilans et les choix de traitement.

Choisir une alimentation anti-inflammatoire (sans dogme)

L’alimentation joue un rôle central dans la gestion du SOPK, car elle influence directement la glycémie, l’insuline et l’inflammation chronique de bas grade. Les recherches convergent sur l’intérêt d’une alimentation riche en fruits, légumes, fibres et acides gras insaturés, comme dans le régime méditerranéen. Ces choix alimentaires contribuent à réduire certains marqueurs inflammatoires, notamment la CRP et l’IL-6, tout en améliorant la sensibilité à l’insuline.

Mais adopter une alimentation « anti-inflammatoire » ne signifie pas appliquer une liste figée de règles. Au contraire, il s’agit d’un cadre flexible dans lequel chaque femme peut trouver son équilibre. Pour certaines, diminuer fortement les sucres ajoutés suffit à observer une amélioration sur les cycles et l’énergie. Pour d’autres, l’ajout d’oméga-3 via le poisson ou les graines de lin fait une différence sur la fatigue et l’humeur. L’important est de rester à l’écoute de ses ressentis tout en s’appuyant sur des bases scientifiques solides.

Le risque serait de tomber dans le dogme alimentaire, avec des régimes très restrictifs ou culpabilisants. Par exemple, le régime cétogène attire l’attention car il peut, à court terme, améliorer certains paramètres métaboliques. Mais il comporte aussi des risques cardiovasculaires lorsqu’il est suivi sans encadrement, et il n’est pas adapté à toutes. Dans ce contexte, mieux vaut se tourner vers des approches équilibrées, plus soutenables dans la durée.

Une stratégie efficace peut consister à structurer son alimentation autour d’assiettes simples : une bonne portion de légumes variés, une source de protéines maigres (poissons, œufs, légumineuses), des féculents complets ou modérés selon la tolérance glucidique, et une source de bons lipides (huile d’olive, avocat, noix). Cette construction réduit les pics glycémiques, prévient les fringales et soutient la régulation hormonale.

Enfin, il ne faut pas oublier la dimension plaisir. L’alimentation anti-inflammatoire n’exclut pas les moments conviviaux, ni les petits plaisirs. C’est même un facteur de réussite : un modèle alimentaire doit être à la fois physiologiquement efficace et psychologiquement tenable. La flexibilité, plutôt que la rigidité, favorise la régularité et permet d’ancrer de vraies habitudes sur le long terme.

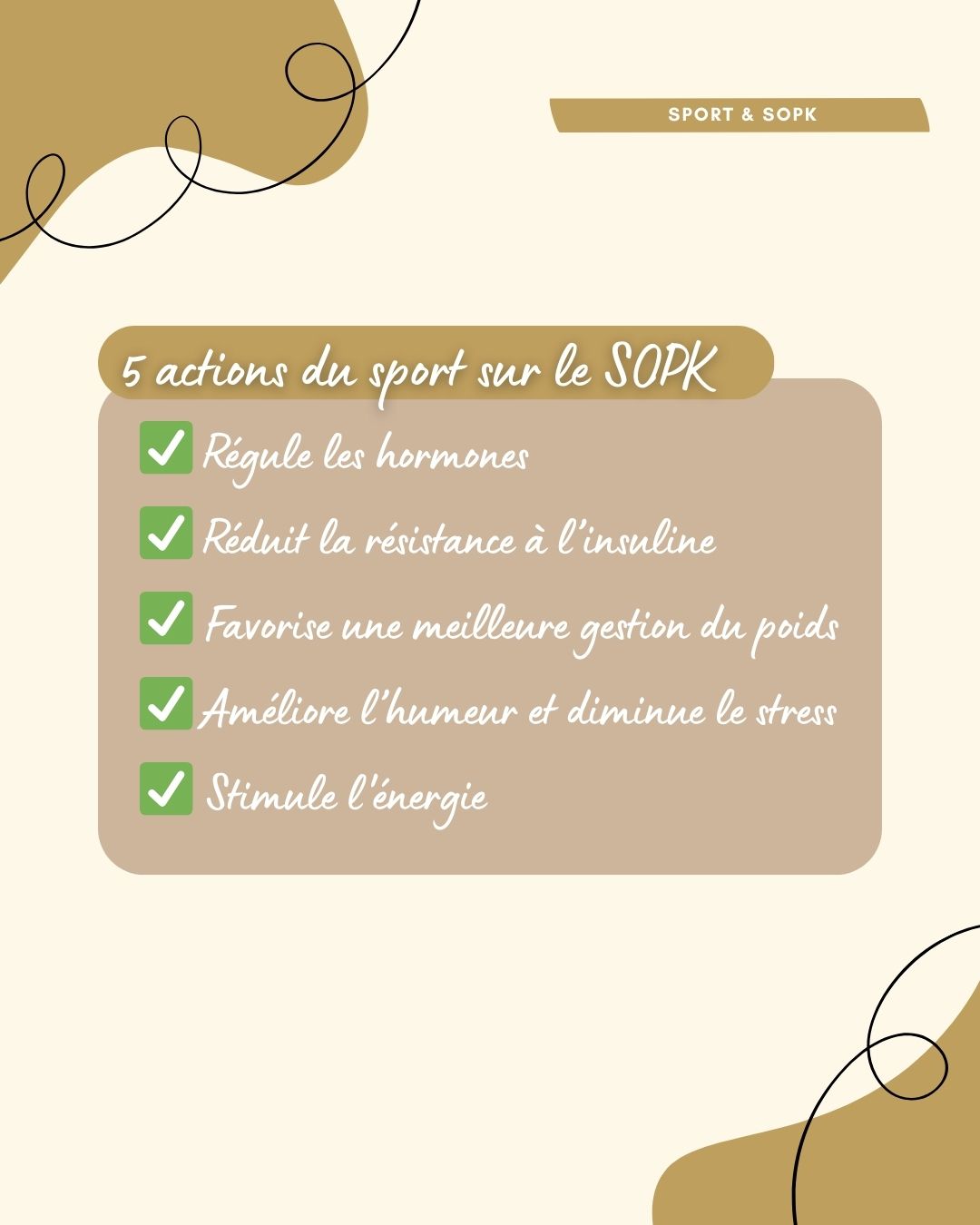

Adapter l’entraînement sportif

Le sport constitue l’un des meilleurs leviers non médicamenteux dans le SOPK. Il agit à plusieurs niveaux : amélioration de la sensibilité à l’insuline, réduction de l’inflammation systémique, régulation du poids et impact positif sur la santé mentale. Mais pour en tirer des bénéfices, l’important n’est pas de s’entraîner plus, mais de s’entraîner mieux et plus intelligemment.

Le renforcement musculaire tient une place centrale. En augmentant la masse maigre, il améliore la captation du glucose par les muscles, ce qui aide à stabiliser la glycémie et à réduire l’hyperinsulinisme, un facteur clé du SOPK. Contrairement à certaines idées reçues, ce n’est pas uniquement le cardio qui est bénéfique : la musculation, même avec charges légères ou poids du corps, peut apporter des résultats spectaculaires sur les cycles et l’énergie.

À côté de cela, l’endurance douce (marche rapide, vélo, natation) favorise la dépense énergétique sans générer un excès de cortisol, l’hormone du stress. Le problème du surentraînement ou des séances trop intenses est qu’elles peuvent aggraver l’inflammation et perturber encore davantage l’équilibre hormonal. C’est pourquoi alterner intensité modérée et récupération active est plus durable et bénéfique à long terme.

Enfin, il est crucial de cultiver une approche personnalisée et intuitive du sport. Certaines femmes trouvent leur équilibre dans trois séances hebdomadaires de musculation, d’autres préfèrent courir en nature, d’autres encore misent sur le yoga pour apaiser leur stress. Il n’existe pas de programme universel : l’important est que l’activité choisie soit réalisable, plaisante et régulière, afin de soutenir le corps sur la durée plutôt que de l’épuiser.

S’entourer : associations de patientes, professionnels sensibilisés

Vivre avec le SOPK peut être une expérience très isolante. Beaucoup de femmes racontent des années d’errance médicale, des consultations où leurs symptômes sont minimisés ou attribués uniquement à leur poids. Dans ce contexte, s’entourer devient une stratégie de survie.

Les associations de patientes jouent un rôle clé : elles apportent de l’information validée, des témoignages, du soutien émotionnel. Elles permettent aussi de briser la solitude et de normaliser des vécus que l’on pensait être les seules à subir. Ces communautés sont souvent un point d’ancrage précieux, surtout dans les moments de découragement.

Côté médical, il est essentiel de trouver des professionnels formés et ouverts. Pas tous ne connaissent le SOPK en profondeur, mais un médecin ou un·e diététicien·ne sensibilisé·e saura adapter le suivi, éviter les discours culpabilisants et proposer une prise en charge globale : endocrinologie, nutrition, activité physique, santé mentale.

Enfin, il ne faut pas sous-estimer la dimension psychologique. Le SOPK affecte l’image corporelle, la fertilité, la confiance en soi. Se faire accompagner par un·e psychologue, pratiquer des techniques comme la sophrologie ou la méditation peut être tout aussi thérapeutique que les médicaments ou les régimes. Car vivre avec le SOPK, c’est aussi protéger son équilibre émotionnel, pas seulement hormonal.

FAQ sur le SOPK : réponses aux questions les plus fréquentes

Le diagnostic repose sur les critères de Rotterdam (2003). Si tu as au moins deux symptômes parmi : cycles irréguliers ou absence d’ovulation, excès d’androgènes (acné, pilosité excessive, perte de cheveux), et aspect polykystique des ovaires à l’échographie, le SOPK peut être évoqué. Mais seul un médecin peut confirmer le diagnostic avec des analyses et un bilan complet.

Pas forcément. Certaines femmes restent minces malgré un SOPK. Mais beaucoup présentent une résistance à l’insuline, ce qui favorise une prise de poids, souvent localisée au niveau du ventre. Ce n’est pas une fatalité : l’alimentation adaptée et l’activité physique peuvent vraiment aider à limiter ce phénomène.

Oui ! Le SOPK est une cause fréquente d’infertilité, mais il ne signifie pas que tu ne pourras jamais concevoir. De nombreuses femmes tombent enceintes naturellement ou après un coup de pouce médical (perte de poids, inducteurs d’ovulation, PMA).

Les études montrent que le régime méditerranéen, une alimentation à index glycémique bas ou modérément low-carb sont les plus bénéfiques. Ces approches réduisent l’inflammation et améliorent la sensibilité à l’insuline. Les régimes trop restrictifs sont à éviter car ils sont difficiles à tenir et peuvent aggraver la fatigue.

Non. Le SOPK est une condition chronique, mais ses symptômes peuvent évoluer au fil des années. Certaines femmes constatent une amélioration après une grossesse, mais ce n’est pas systématique. À la ménopause, l’hyperandrogénie peut parfois s’atténuer, mais les risques métaboliques (diabète, maladies cardiovasculaires) restent présents.

Les plus étudiés sont l’inositol (myo-inositol et D-chiro-inositol), qui améliore l’ovulation et la sensibilité à l’insuline, la vitamine D et les oméga-3. La berbérine est aussi prometteuse, mais nécessite un suivi médical. Aucun complément ne remplace une prise en charge globale, mais ils peuvent être de vrais alliés.

Non. La pilule contraceptive régularise artificiellement les cycles et réduit certains symptômes comme l’acné, mais elle ne traite pas les causes profondes du SOPK. Une fois arrêtée, les symptômes réapparaissent souvent. Elle peut être utile pour protéger la muqueuse utérine ou améliorer le confort de vie, mais elle n’est pas curative.

Oui, clairement. L’activité physique, surtout le renforcement musculaire combiné à du cardio modéré, améliore la sensibilité à l’insuline et réduit l’inflammation. Cela aide aussi à retrouver un meilleur équilibre hormonal, à réguler les cycles et à améliorer le moral.

Oui. Les femmes avec SOPK ont un risque plus élevé de diabète de type 2, d’hypertension, de cholestérol élevé et de maladies cardiovasculaires. D’où l’importance d’un suivi régulier et d’une hygiène de vie adaptée.

Non, et c’est une grande source de confusion. L’aspect « polykystique » à l’échographie n’est qu’un des critères possibles, et il n’est pas obligatoire. Certaines femmes ont un SOPK sans avoir cet aspect ovarien, et inversement certaines ont des ovaires polykystiques sans souffrir de SOPK. en charge globale, mais ils peuvent être de vrais alliés.

Sources & ÉTUDES SCIENTIFIQUES

Physiopathologie & diagnostic du SOPK

- Pathophysiology and Nutritional Approaches in Polycystic Ovary Syndrome (PCOS): A Comprehensive Review

- Polycystic Ovary Syndrome: A Comprehensive Review of Pathogenesis, Management, and Drug Repurposing

- Scientific Statement on the Diagnostic Criteria, Epidemiology, Pathophysiology, and Molecular Genetics of Polycystic Ovary Syndrome

- Pathophysiology of Polycystic Ovary Syndrome Revisited: Current Understanding and Perspectives

Directives cliniques & diagnostic

Conséquences métaboliques & alimentation

Prise en charge nutritionnelle et compléments

- Effect of Berberine, Myoinositol, and Metformin in Women with Polycystic Ovary Syndrome: Randomized Study

- Network Meta-analysis of Oral Insulin Sensitizers (Metformin, Inositols, Berberine)

- Pilot RCT: Mediterranean Diet vs. Healthy Eating in Women with PCOS (12-week intervention, ad libitum)

- MED/LC Diet (Mediterranean + Low-Carb) in Overweight Women with PCOS

- Comparative RCT of Myo-inositol Supplementation (2 g) in Overweight Women with PCOS (12-week)

- Case-Control Study on Mediterranean Diet Adherence in Women with PCOS (n=472)

- Effect and Mechanism of Berberine Against PCOS

Conclusion et ressources

Le syndrome des ovaires polykystiques est une affection complexe, plurifactorielle et très hétérogène. Il ne se résume pas à une simple histoire d’ovaires « micro-polykystiques » à l’échographie : c’est un véritable syndrome systémique qui associe des déséquilibres hormonaux, des anomalies métaboliques, et parfois une souffrance psychologique importante.

Ses origines restent multiples — hormonales, métaboliques, génétiques et environnementales — et le diagnostic repose toujours sur une démarche d’exclusion, avec des critères précis comme ceux de Rotterdam. Les symptômes, qu’ils soient gynécologiques, dermatologiques, métaboliques ou psychologiques, varient énormément d’une patiente à l’autre. C’est pourquoi il n’existe pas de « recette miracle » : chaque prise en charge doit être pensée de manière individualisée.

Les solutions disponibles vont de l’approche médicale (contraception hormonale, inducteurs d’ovulation, traitements métaboliques) aux stratégies de mode de vie (alimentation anti-inflammatoire, activité physique adaptée, gestion du stress), sans oublier l’intérêt grandissant de certains compléments comme l’inositol ou la berbérine. Mais l’essentiel reste le même : trouver un équilibre durable, soutenable et adapté à son profil, plutôt que de chercher une guérison rapide.

Enfin, vivre avec un SOPK demande souvent d’accepter un chemin au long cours, ponctué d’essais, d’ajustements et de suivi médical régulier. L’accompagnement psychologique, la mise en réseau avec des patientes et la sensibilisation des proches peuvent grandement contribuer à alléger la charge mentale qui accompagne ce syndrome.

- Asso SOPK Europe : association française de référence pour l’information et le soutien des patientes (site officiel)

- Endocrine Society & ESHRE Guidelines : recommandations internationales pour le diagnostic et la prise en charge du SOPK.

Connaissais-tu le SOPK et ses multiples implications sur la santé des femmes ?

Si tu aimes cet article, épingle-le ! ⬇️